-

「GARDEN」 ―終わらない庭―

「GARDEN」 ―終わらない庭―

-

「工程そのものに充足が含まれている」2023年

「工程そのものに充足が含まれている」2023年

-

「愛する工芸へ」 2023年

「愛する工芸へ」 2023年

-

「周辺にあるもの」 2023年

「周辺にあるもの」 2023年

-

「型」 2013年

「型」 2013年

-

「きらきらと溜息のふきだし」2012年

「きらきらと溜息のふきだし」2012年

-

「展覧会「ネオ・テキスタイル」で考えたこと」 2011年

「展覧会「ネオ・テキスタイル」で考えたこと」 2011年

-

「装飾的に愛らしく極める」2008年

「装飾的に愛らしく極める」2008年

-

「遊びと失敗のススメ」-子供ワークショップを考える- 2007年「遊びと失敗のススメ」

「遊びと失敗のススメ」-子供ワークショップを考える- 2007年「遊びと失敗のススメ」

-

四十八茶百鼠/テープの曲線 2023年

四十八茶百鼠/テープの曲線 2023年

-

flower bed 2023年

flower bed 2023年

-

フィトテラピー 2023年

フィトテラピー 2023年

-

熱帯 2022年

熱帯 2022年

-

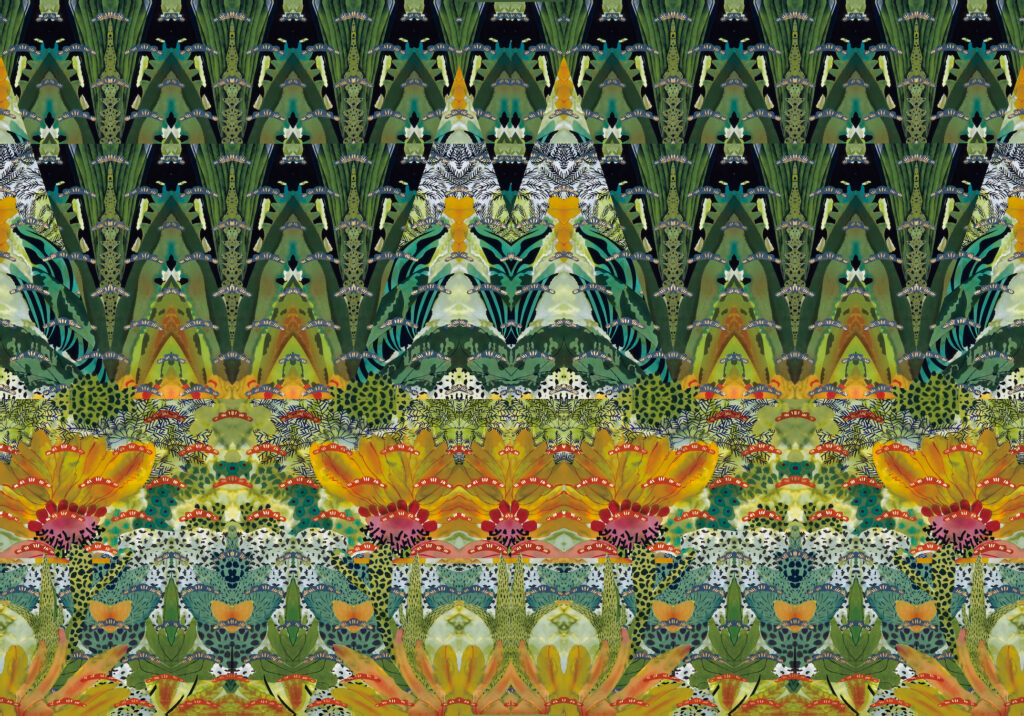

GARDEN 2022年

GARDEN 2022年

-

Humidity in Asia 2021年

Humidity in Asia 2021年

-

COLORS 2021年(退職記念展)

COLORS 2021年(退職記念展)

-

Extreme flowers 2020年

Extreme flowers 2020年

-

フィトテラピーI,II,III fitterapi 2019年

フィトテラピーI,II,III fitterapi 2019年

-

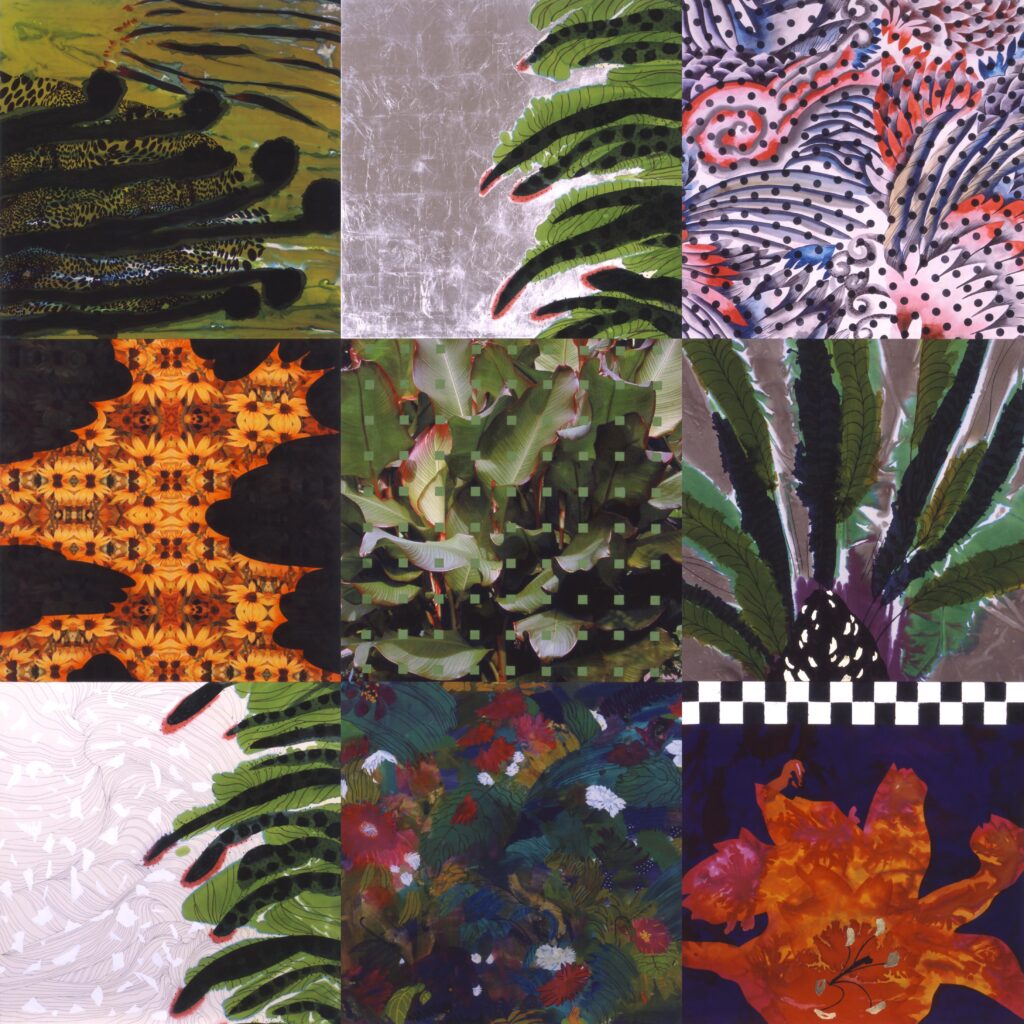

カレイドスコピック 2017年

カレイドスコピック 2017年

-

ときわ−Asian Botanical Garden-no.1.2 2015年

ときわ−Asian Botanical Garden-no.1.2 2015年

-

幟(のぼり)大原美術館中庭 2015年

幟(のぼり)大原美術館中庭 2015年

-

ときわ 2013年

ときわ 2013年

-

soft piece 2011年

soft piece 2011年

-

shangrila-Kumo- 2009年

shangrila-Kumo- 2009年

-

shangrila-Nami- 2009年

shangrila-Nami- 2009年

-

流響院 2009年

流響院 2009年

-

shanglira 2009年

shanglira 2009年

-

Matsu・Ume・Kiku・Nami 2008年

Matsu・Ume・Kiku・Nami 2008年

-

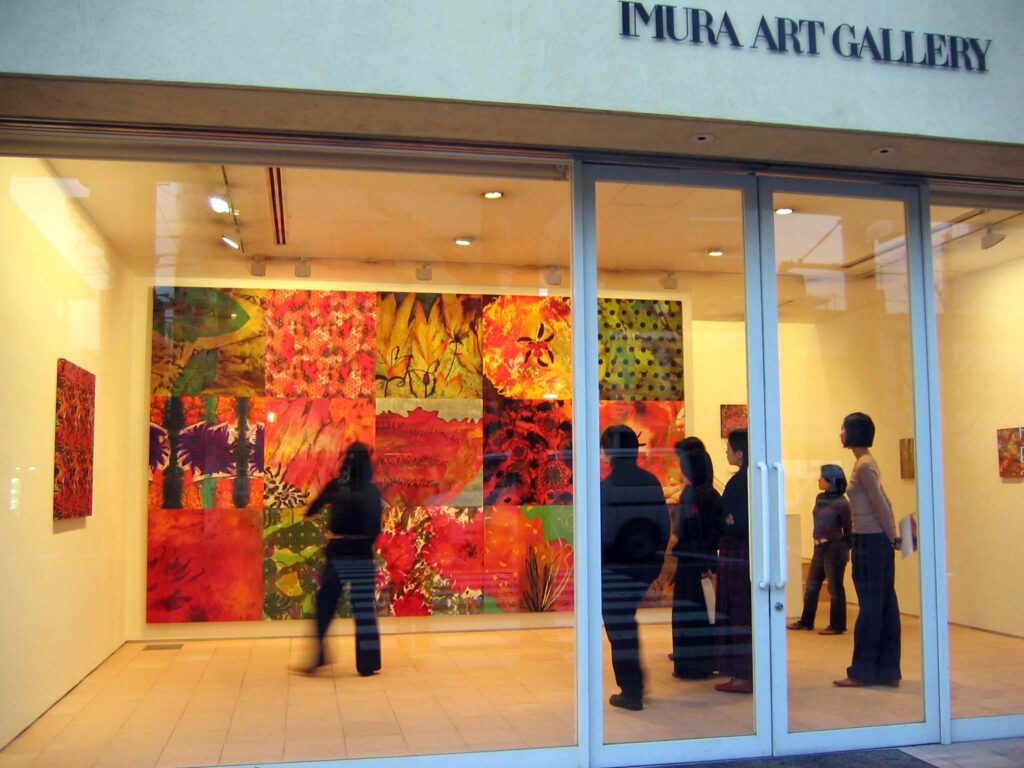

HEAVEN 2007年

HEAVEN 2007年

-

DREAMS 2004年

DREAMS 2004年

-

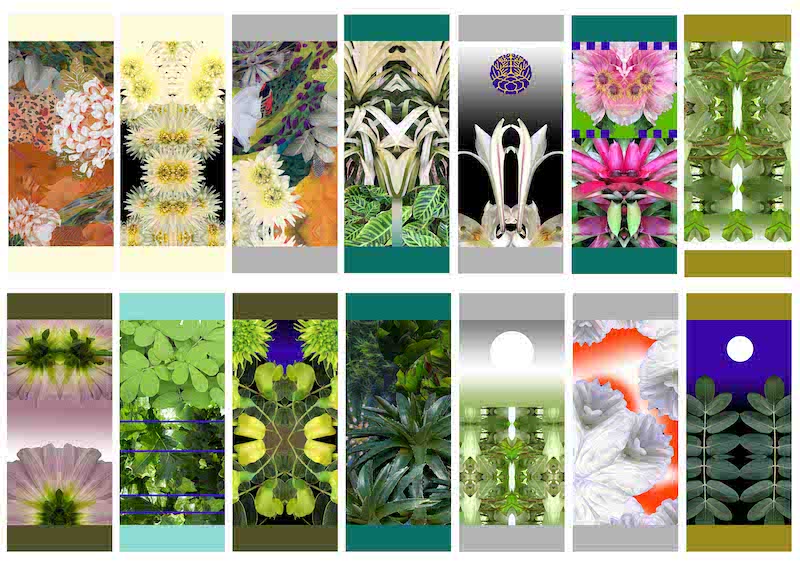

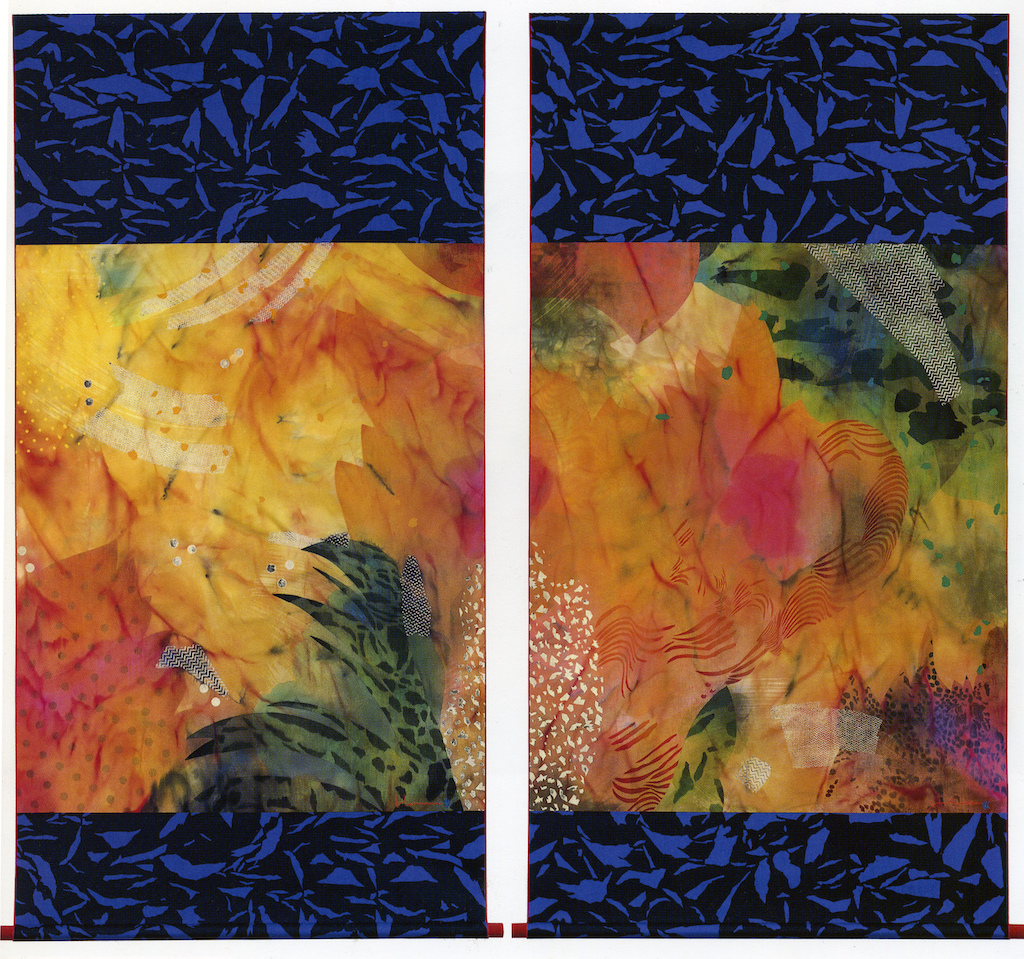

flowers 2003年 軸

flowers 2003年 軸

-

Colors 2003年

Colors 2003年

-

Plantation(軸三幅対) 2002年

Plantation(軸三幅対) 2002年

-

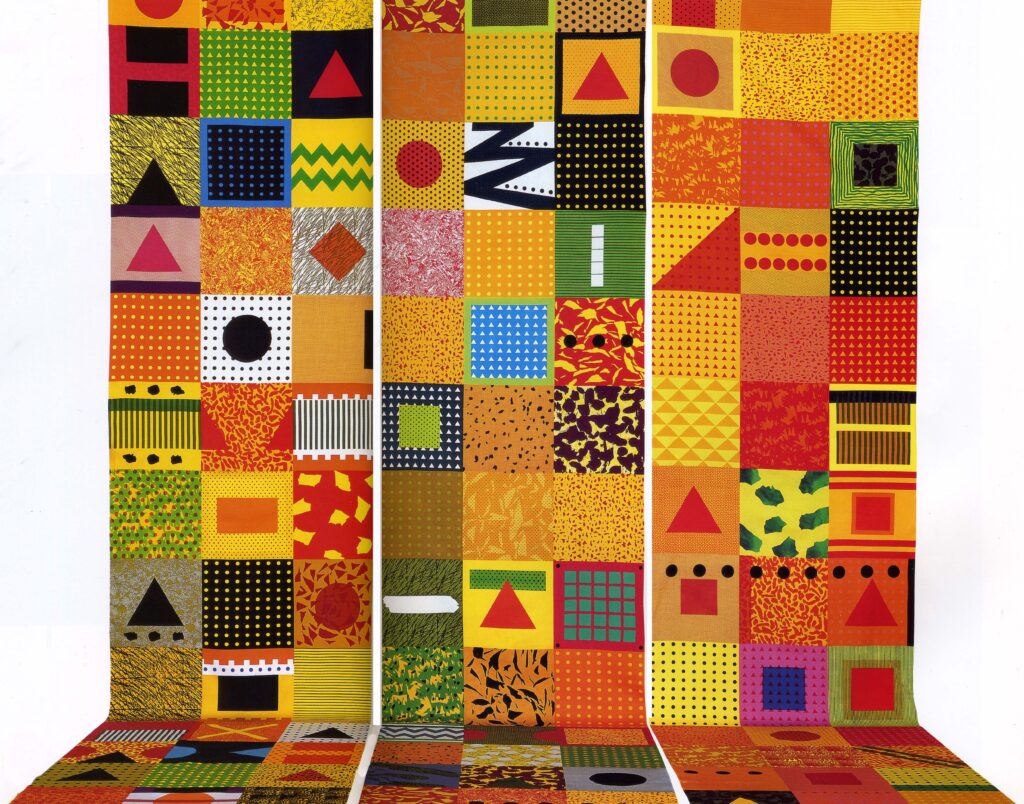

格子模様の布 2001年

格子模様の布 2001年

-

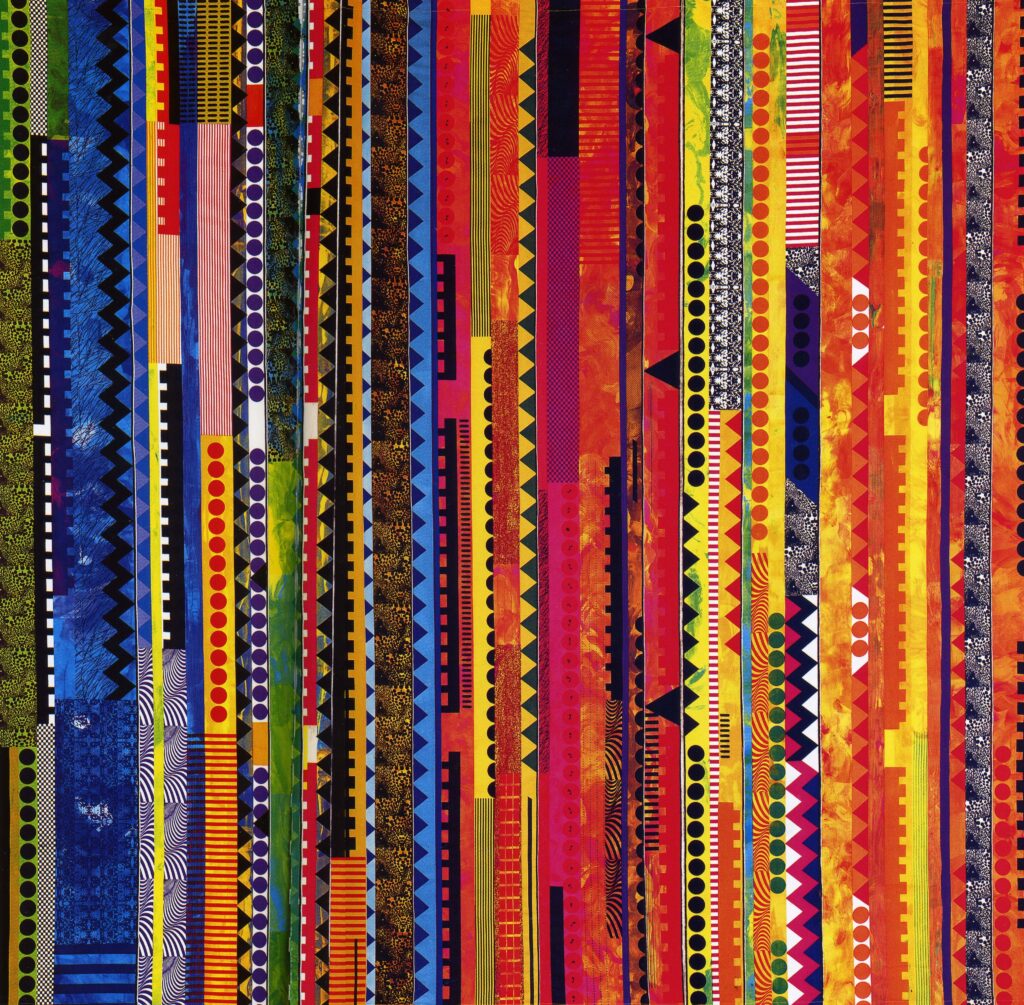

縄文縦縞布 1997年

縄文縦縞布 1997年

-

月 1996年

月 1996年

-

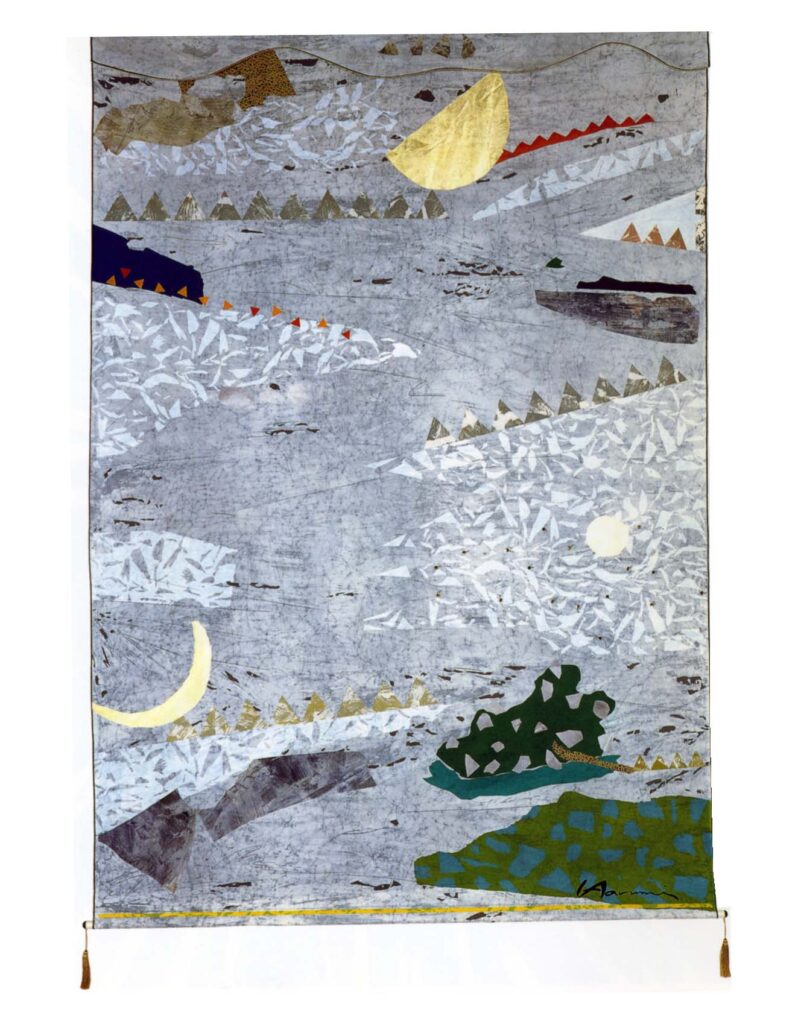

長月の光 1995年

長月の光 1995年

-

長月の光 1995年 屏風

長月の光 1995年 屏風

-

満天・緑の舌 1994年

満天・緑の舌 1994年

-

食卓、南の風 1994年

食卓、南の風 1994年

-

空間に在るもの 1993年

空間に在るもの 1993年

-

水のトンネル 1992年

水のトンネル 1992年

-

四十八茶百鼠 2022年

四十八茶百鼠 2022年

-

夏の服ー装飾

夏の服ー装飾

-

帆布のトートバッグ

帆布のトートバッグ

-

パズル(浴衣) 2011~

パズル(浴衣) 2011~

-

浴衣「パズル」

浴衣「パズル」

-

モスリンのアロハシャツ

モスリンのアロハシャツ

手に入った時間を庭仕事に使っている。集中しているのは野菜・根菜の栽培。収穫をめざそうとすると土を知ることは必須だし、美しい庭をめざすと庭師の知恵に行きつく。生物と化学と庭園論、そして美術も地続きでつながっていると実感している。

「表現」という文言のもと、表現したいことを探してはみるものの、何も見つからず、空っぽな自分に愕然とした若い頃があった。「表現したいことは無い」と確信したことで、再び安心して工芸的手法に身を置けたこともあった。そして今は、数多ある「ものづくり」の境界域に学ぶべきことが多いと実感する。日常のなかにある「たくさんのつくること」が、制作の中にすべりこんできている。

「絵を描くためにはまずじっくり見ることだよ」と観察の重要性をたたき込まれてきたが、今は別の目的で真剣に植物を観察している。収穫をめざすためだ。色が悪いとか、ツヤがないとか、どんな虫がついているかとか、縮れている葉は病気の前兆かなど。午前中をほぼ庭で過ごす。ウリハムシは夢にも出てくる。

思い余った感情がこぼれ落ちるように出ることがある。今回の作品は庭仕事による感情の発露でもある。植物には成長の完成形というものは無く、私も完全な栽培技術は持ち合わせない。育てるほうも育てられるほうも不完全。成長の過渡期どうしが助けあう。ゆっくりと動いていく庭の循環の中に充足がある。近代のフランスの庭師-ジル・クレマン-(1)の思考が心に響く。

「GARDEN」という展覧会名はここ数年変わっていない。自分の嗜好がやっとつかめたからだ。作品では植物を扱うが自然そのままではない。「GARDEN」は自然と人工、そのはざまの地帯である里山の概念に近い。里山は人の手でゆっくり景観を変えていく。成長―分解―廃棄―再生という終わらない世界がある。ループするかのようなその感覚、できれば私自身の生もそのサイクルに溶け込んでしまいたい、と。

(1) 1943年フランス生まれの庭師、修景家、小説家、植物にとどまらず生物全般についての造詣も深い。「動いている庭」を唱え、できるだけ合わせなるべく逆らわない思想で現代造園の世界に新たな一ページを開いている。